中文 | English

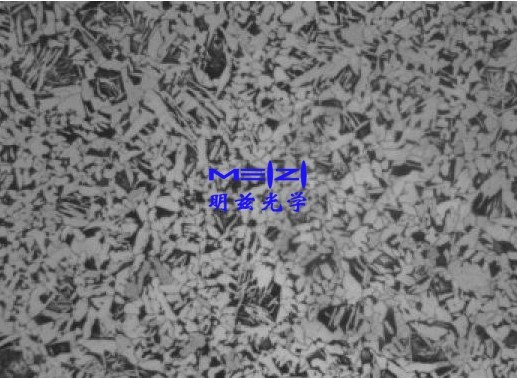

1536032206.jpg魏氏组织工业上将先共析的片(针)状铁素体或片(针)状碳化物加珠光体组织称魏氏组织,用W表示。前者称α-Fe魏氏组织,后者称碳化物魏氏组织:亚共析钢(1)一次魏氏组织F:从奥氏体中直接析出片状(截面呈针状)分布的F称一次魏氏组织F。

(2)二次魏氏组织F:从原奥氏体晶界上首先析出网状F,再从网状F上长出的片状F称二次魏氏组织F。

两者往往连在一起组成一个整体,人为分为两种是它们的形成机制不同。钢中常见的是二次魏氏组织F。亚共析钢魏氏组织F单个是片(针)状的,整体分布形态为(1)羽毛状;(2)三角状;(1)两者混合型的。

YB31-64规定亚共析钢魏氏组织评级标准为0~5共6级。

(3)与上贝氏体的区别:上贝氏体是成束分布的,Wα组织是彼此分离的,束与束交角较大。

2.过共析钢(1)一次魏氏组织碳化物:白色针状,基体珠光体组织。

(2)二次魏氏组织碳化物:网状碳化物上长出针状碳化物,基体为珠光体。

3.魏氏组织形成特征(1)钢的成分>0.6%;(2)奥氏体晶粒粗大;(3)冷却速度适中魏氏组织的形成主要也取决于含碳量、晶粒尺度(加热温度)和冷却速度。含碳量、奥氏体晶粒大小和冷却速度对魏氏组织形成的影响可以参见我给出的关系图。在正常的奥氏体晶粒条件下,只有在很窄的区域(含碳量在0.15 -- 0.35)内以较高的冷却速度冷却,才出现魏氏组织。冷却速度增加,这个形成区域便向含碳量更低的一面移动;当奥氏体晶粒粗大时,例如,在1200度保温2小时,在相当小的冷却速度冷却时就出现魏氏组织,同时,出现魏氏组织的区域向高含碳量方面扩展。由此可见,魏氏组织的形成,不仅仅与晶粒大小有关,而且还与奥氏体中含碳量和冷却速度有关一般情况下,正常晶粒在冷速为200--800度/分范围内易于形成魏氏组织;粗大晶粒要在更低的冷速,例如50--200度/分范围内形成魏氏组织。

应该说,原始条件不同,各种钢形成魏氏组织的冷速范围是不相同的。由此我们也可以得出这样的结论:不能认为出现魏氏组织就必然是由于过热而产生的粗大晶粒所造成的。至少不能完全这样判定。